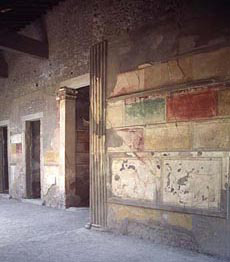

Finora parecchi discorsi relativi ai dipinti murali romani erano basati su problemi stilistici legati alla cronologia e alla tipologia. Benché i risultati fossero stati in modo significativo più analitici dei risultati ottenuti da dilettanti e « intenditori », tuttavia non hanno mai decontestualizzato i dipinti dal loro significato iconologico. La teoria di Auguste Mau secondo la quale i dipinti murali di Pompei evolvono secondo un seguito di quattro stili tende ad essere l’esempio più durevole dell’approccio tipologico (fig. 1-4). Successivamente scrittori hanno costruito teorie a partire da questa tesi aggiungendo sottogruppi supplementari all’interno di ognuno dei quattro stili che ormai si ritiene rappresentino l’evoluzione di tutta la pittura murale romana dalle origini fino alla fine del 1° secolo D.C.. Ironicamente il nome dato da Mau ai quattro stili : il primo detto delle « incrostazioni », il secondo detto « Architettonico », il terzo detto « Ornamentale » e il quarto « Fantastico », durò meno a lungo dell’ordine numerico che viene generalmente attribuito loro. Ad esempio lo stile « Architettonico » ora viene generalmente designato con il nome di “Secondo stile”. In un certo modo è preferibile poiché ci allontana dalla nozione secondo la quale ogni stile sia omogeneo in un senso formale o iconografico. La terminologia di Mau è stata scelta allo scopo di attribuire una chiave caratteristica ad ogni stile. Purtroppo non soltanto non era abbastanza rappresentativo ma creava pure false distinzioni tra i quattro stili. Il Secondo Stile consiste infatti in un gran numero di riferimenti architettonici ma nello stesso tempo contiene molti motivi figurativi, ornamentali e fantastici. Il Quarto Stile inoltre ad apparire fantastico ed ornamentale ricorre a numerosi riferimenti architettonici.

Per contrasto con l’approccio tipologico adoperato finora storici dell’arte usarono il procedimento sociologico per studiare i dipinti murali, per descrivere certi aspetti della società romana. Generalemente imperniano il loro studio sulla proiezione dello statuto personale del proprietario attraverso quei dipinti murali e la loro situazione nella casa come pure l’accoglienza che gli veniva fatta dai visitatori. I pionieri in quel senso si erano dimostrati chiaroveggenti ma un pochino riservati nelle loro conclusioni. Gli scrittori seguenti però usarono le loro visioni delle cose senza tener conto delle diverse reticenze che le acompagnavano. Il risultato è che - in particolare trattandosi di articoli brevi - siamo sempre di più confrontati con una versione soggettiva della società romana che alla fine è più una caricatura che una caratterizzazione… La caricatura si serve della pittura murale in sé stessa come un’ evidenza di lusso che risulta sintomatica del desiderio edonistico del proprietario di imitare gli ornamenti sontuosi della cultura greca ed ellenistica. Il che a sua volta rende i dipinti murali sintomatici della degenerazione dei valori stoici romani tradizionali e che significa che vengono esclusivamente guidati dai desideri di uno statuto di nouveau riche. Tale visione toglie ai dipinti murali ogni significato intrinseco che avessero un giorno potuto contenere. Presuppone poi che i proprietari abbiano avuto una concezione dell’arredamento retta dall’edonismo e non dal simbolico. Ē anche strano che questa concezione della società romana e pure il significato dei dipinti murali si siano fatti notare negli anni 1980 e 1990. Un’epoca che ormai si designa o quasi si parodia come una società basata sull’io e alle prese con la ricerca del lusso e del benessere.

1

1

|