4

2

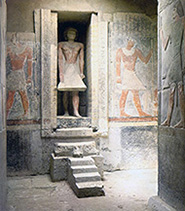

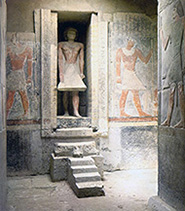

1. Fausse porte égyptienne avec marches menant à une table d'offrandes. Mastaba de Ti, Sakkara Égypte (Cinquième dynastie vers 2494 – 2345 avant JC).

2. Tombe des augures à fausse porte, Tarquinia, Italie, v. 550 avant JC

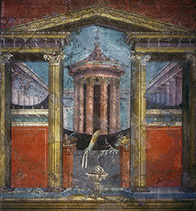

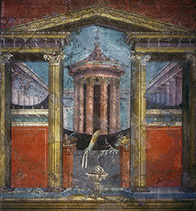

3. Villa di P. Fannius Synistor, imagines de tholos et temenos chambre M, mur latéral ouest

4. Giorgio de Chirico Piazza d'Italie 1913

Gares et Minotaures : la notion de genre dans l’œuvre de Giorgio de Chirico et de Pablo Picasso

Chaque thème est décliné et retravaillé de manière exhaustive, ce qui n’empêche pas une certaine sensibilité reliant ces thèmes entre eux. Il suffit de parcourir son Catalogue Raisonné pour se rendre compte de la mélancolie omniprésente qui imprègne chaque thème. Contrairement à celle qui marque le style germanique, davantage austère, sa mélancolie est teintée d’espoir et de renaissance à l’italienne, elle est le lieu de rencontre entre Ariane, Dionysos et Apollon. De Chirico a fini par accepter la perte de son enfance et de son adolescence ainsi que son deuil personnel en créant des « méta-mondes » fantaisistes où les fantômes des héros masculins de la mythologie évoluent dans une atmosphère de domination elle aussi masculine, et où cohabitent symboles phalliques, artichauts, condottieri, trains à vapeur et statues qui rendent hommage aux messieurs en redingote du Risorgimento. Dans ce « méta-monde ou « paysage métaphysique » comme l'a décrit Guillaume Apollinaire, le passé classique est récupéré et transmué en un monde pythagoricien bienveillant teinté d'ironie automnale et d'un sentiment sous-jacent de discontinuité spatio-temporelle.

La série Piazza d’Italia, évoquée plus haut, dans toutes ses nombreuses manifestations, détient en grande partie la clé du principe paternel qui guide la majorité des thèmes de De Chirico. Afin d’appréhender son récit iconique et ses énigmatiques qualités oniriques pré-surréalistes, il convient que nous nous référions à un autre prototype beaucoup plus ancien : le second style tragique de la peinture pompéienne (80 av. J.-C.) qui se serait lui-même inspiré des anciennes iconographies des tombeaux étrusques voire égyptiens (Fig. 1-4). Toutes ces illustrations représentent véritablement un acte d’apothéose atavique que parachève l’œuvre moderne de De Chirico puisqu’elle se compose de nombreuses interfaces picturales entre le fils et le défunt père. Du point de vue de la composition, il utilise le lien énigmatique entre métaphysique et perspective pour réaliser cette réunion ancestrale, à l'instar des artistes pompéiens de 80 avant JC qui ont créé le style tragique. Il réinvoque même une grande partie de leurs images telles que le tholos, comme symbole de la mémorialisation, de la dissolution et du devenir, le « mur » comme barrière symbolique entre les mondes physique et métaphysique, le péristyle pour indiquer l'espace profond et le placement des objets, des ex voto pour attirer et apaiser les divinités évoquées dans ses tableaux.

Les premières pages de ses mémoires sont consacrées à une description de son père témoignant de l’affection et de la fierté qu’il éprouvait à son égard. Il le présentait comme un véritable gentilhomme du XIXe siècle aux nobles qualités… mais également comme un aristocrate libertaire ayant choisi de contribuer à la société en devenant architecte. Ce dernier avait également gagné l’admiration de son fils, quoi qu’il n’en sût rien, en remportant plusieurs duels au pistolet. Malgré l’évidente affection qui existait entre père et fils, leur relation, comme en témoigne de Chirico, restait pudique et se traduisait par une absence de contacts physiques et d’échanges émotionnels, du moins jusqu’à quelques jours avant la mort du père.

Alors qu'ils se promenaient, son père s'arrêta inopinément et l'embrassa tout en lui annonçant que sa vie touchait à sa fin. En même temps, il réconforta son fils en lui disant que sa vie à lui , en revanche, ne faisait que commencer. Sur le chemin du retour, le père laissa son bras autour de l’épaule de son fils. Quelques jours plus tard, la maladie mortelle dont il souffrait eut raison de lui. De nombreuses œuvres de De Chirico renferment une projection de cette dernière étreinte, mais avec une différence significative.

4

3

3 1

1

2

2 4

4 3

3 1

1