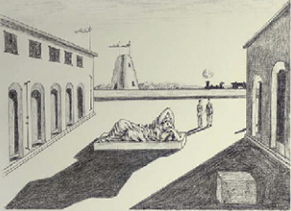

La série Piazza d’Italia représente la fausse porte entre de Chirico et sa propre lignée patriarcale. Pour en savoir plus à ce sujet, voir mon essai : Les esprits libérés. Le fait même que ces peintures aient été réalisées en grand nombre, avec de légères variations, a permis à de Chirico de se livrer à un acte répétitif d'apothéose, qui était en même temps une réaffirmation picturale de son sens de la fatalité géographique. C’est l’expression qu’il utilisait pour désigner sa croyance dans l’inévitabilité de l’interconnexion spirituelle géogénétique, qui, dans son cas, existait entre lui et son ascendance gréco-romaine. Pour en savoir plus sur ce thème, voir mon essai «

Giorgio de Chirico e il Tempio dell’Immortalità » dans

Metafisica n°22-2023.

La production artistique de Picasso était tout aussi légendaire et dans certains cas répétitive. Ses peintures, sculptures, gravures et céramiques remplissent atelier après atelier, château après château et même quelques châteaux. Dans

La vie avec Picasso, Françoise Gilot décrit, lors de sa première visite, l’ atelier de la rue La Boétie, comme étant encore plein de son art et de ses biens malgré le fait qu'il était inutilisé depuis cinq ans. Sa description vivante ressemble au récit d’Howard Carter de son entrée dans la chambre funéraire de Toutankhamon regorgeant de trésors destinés à accompagner dans l’au-delà le jeune pharaon après sa mort. Par la suite, lorsqu'elle se rendit ensuite dans sa propriété de campagne beaucoup plus grande à Boisgeloup, elle éprouva également des sentiments similaires provoqués par la vue d'objets dont l’existence semblait comme suspendue dans le temps. La volonté de Picasso de posséder et en même temps de déjouer la perte semble avoir existé dans une égale mesure. En témoigne sa créativité prolifique combinée à sa légendaire incapacité à jeter même les objets les plus humbles tels que les rognures d'ongles, les vieux chiffons et même les mégots de cigarettes. S'il n'avait pas eu les moyens matériels nécessaires pour répondre à son besoin pathologique de créer, de posséder et d'accumuler, on aurait pu le considérer comme atteint du syndrome de Diogène.

La créativité prolifique peut bien sûr être attribuée à un certain nombre de bonnes et moins bonnes motivations primaires, telles que la volonté de posséder, le machisme masculin, les pulsions sexuelles, les complexes d’insécurité et la tentative de tromper l’inévitable via l’abréaction picturale ou le surinvestissement. Cependant, dans le cas de Picasso comme de De Chirico, nous estimons que la clé du mystère réside dans la taxonomie de leurs peintures et dans l’analyse des thèmes qu’ils utilisaient sans cesse. Dans le cas des deux artistes, un classement chronologique de leur travail a relativement peu de valeur conceptuelle : les véritables révélations apparaîtront au cours d’un examen minutieux de leurs catégories thématiques et des modèles de représentation iconique qui leur sont propres. Une étude sommaire de leurs taxonomies respectives suffit à révéler que les deux artistes ont gravité en sens contraire autour des extrêmes du féminin et du masculin.

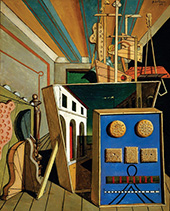

Les principaux thèmes de prédilection de l’œuvre de De Chirico ont été déterminés alors que l’artiste était âgé de vingt ans : la relation entre la perspective métaphysique, la poétique de la discontinuité spatio-temporelle, les métalangages visuels centrés sur des images telles que les fruits votifs, le voyage et le voyageur, le Chevalier Errant ou Ariane dans le contexte du sommeil et du réveil spirituel. Ces thèmes ont trouvé une expression visuelle dans de nombreuses compositions axées sur des images de places, d'intérieurs, de mannequins, de gladiateurs dans des intérieurs domestiques, de peintures de natures mortes (ou de vies silencieuses comme il préférait les appeler) et de portraits et d’ autoportraits (Figs 1- 6).

2

2 4

4 3

3 5

5 6

6 1

1