2

1

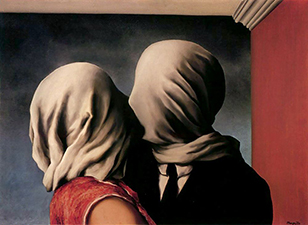

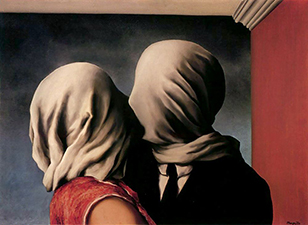

11. René Magritte ˆLes Amoureux 1928

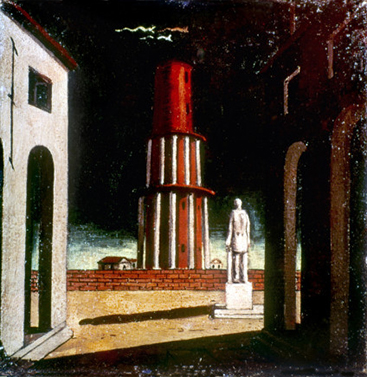

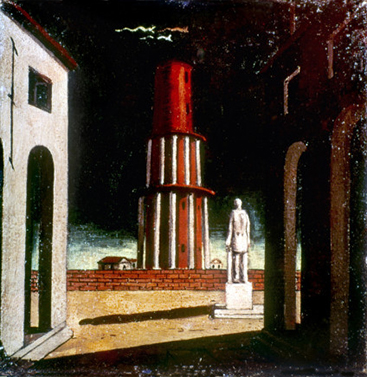

2. Giorgio de Chirico La grand tour 1914

Gares et Minotaures : la notion de genre dans l’œuvre de Giorgio de Chirico et de Pablo Picasso

Lorsque le jeune Magritte récupéra le corps sans vie de sa mère dans la rivière dans laquelle elle s'était suicidée, sa tête était couverte par sa chemise de nuit blanche (Fig. 1).

L’histoire de l’expression créatrice regorge d’ exemples de transfert cathartique, depuis les anciennes déesses bulbeuses fécondes jusqu’aux scènes de crucifixion post-païennes, en passant par les sentiments sublimes associés à la peinture de paysage et à la philosophie de l’esthétique et de la beauté en général. Sa représentation ne se limite pas à la peinture ou à la sculpture et un exemple particulièrement poignant de surinvestissement ou de transfert d’objet excessif est représenté dans le film d’Orson Welles Citizen Kane (1941). Au cours d’une séquence, Kane va, sur son lit de mort, murmurer doucement ses derniers mots : Rosebud, Rosebud. Or, cette intrigante Rosebud n’était pas le nom de son épouse, de sa mère, de son manoir, de son yacht, ou de son vaste empire de l’édition, mais celui de la luge de son enfance qu’il avait égarée à jamais un jour d’hiver particulièrement venteux et qu’il n’a jamais revue.

Dans le contexte des influences de genre qui ont façonné l'œuvre de Chirico et de Picasso, il est significatif que les deux artistes aient été incroyablement prolifiques sur une longue période (près de huit décennies), ce qui facilite l’examen de leurs tendances paternelles et maternelles à diverses étapes de leur œuvre. Alors qu’ils dirigeaient de nouveaux mouvements artistiques ou participaient de manière significative à leur développement, tous deux conservèrent une forte identité personnelle. En fait, leur besoin obsessionnel de créer confinait à un désir quasi pathologique d’être prolifique, ce qui les conduisait dans certains cas à être volontairement répétitifs. Cet état se manifeste souvent lorsque le traumatisme, causé par la perte durant l’enfance, devient un élément formateur et central dans le travail d’un artiste. Par exemple, Philip Guston, qui a été influencé à la fois par De Chirico et Picasso, pourrait bien être considéré parmi ces artistes. Lui aussi a subi la perte de ses parents à un jeune âge, ce qui a donné lieu à une énorme quantité de peintures cathartiques au cours de ses dernières années, dont une grande partie remonte à un traumatisme de l'enfance.

La théorie psychanalytique portant sur divers aspects de la créativité, ainsi que sur certains cas obsessionnels de créativité prolifique, s’appuie notamment sur l’incapacité d’accepter un deuil survenu durant l’enfance ou l’adolescence. « Qu’aimerions-nous peindre aujourd’hui ? »… C'était une phrase que De Chirico répétait chaque matin en s'asseyant devant son chevalet. Dans certains cas, il peignait le même thème encore et encore, comme dans la série de peintures Piazza d’Italia (Fig. 2). Ce sont sans doute ses compositions les plus rééditées en de nombreux exemplaires tout au long de sa vie. Certains critiques voient dans ces œuvres sans cesse répétées un acte intéressé, une paresse intellectuelle ou un manque d'inspiration. Cependant, même une lecture rapide de ces œuvres révèle la signification de leurs compositions formelles. En termes simples, leur iconographie les fait apparaître comme une sorte de peintures ex-voto et les place en tant que tels en dehors de tout canon moderniste d’unicité réductrice. Au contraire, elles réaffirment d'anciennes pratiques visuelles impliquant la perspective métaphysique et sa relation avec la dissolution et le devenir.

2

1

1 2

2