Dans « Les limites, non les frontières du surréalisme », André Breton, le plus influent des écrivains surréalistes, affirmait qu'en 1914, « l'intervention de Picasso et Chirico dans le domaine de la peinture » avait profondément modifié les « formes visuelles de la représentation »*. L'histoire de la peinture du XXe siècle a par la suite confirmé le diagnostic précoce de Breton.

Pablo Picasso qualifiait affectueusement Giorgio De Chirico de peintre des gares. De Chirico, dans une remarque tout aussi brève mais admirative, décrivait Picasso comme un peintre de corridas et de femmes corpulentes. Leurs observations, en apparence anodines, se sont révélées plus perspicaces qu'ils ne l'imaginaient. En juxtaposant modernité, machisme et fécondité, ils ont mis en lumière les différences de genre qui sous-tendent leur œuvre.

Le texte suivant développe les différences inhérentes aux genres dans leur travail et conclut qu'elles ont été façonnées par la perte patriarcale et matriarcale durant l'adolescence,... l'une guidée par la lignée familiale paternelle l'autre par la lignée maternelle, l'une recherchant le monde apollinien et métaphysique, l'autre le monde dionysiaque et physique. *

* André Breton, publié pour la 1e fois dans la Nouvelle Revue Française ( février 1937 ).

1

1

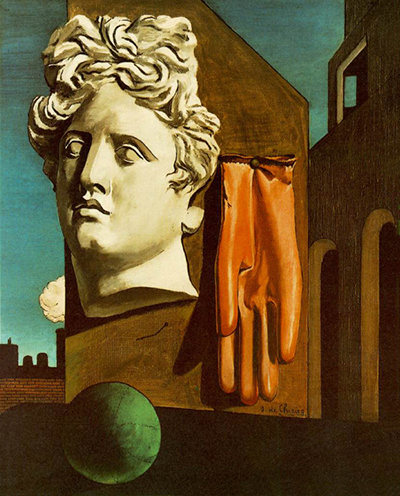

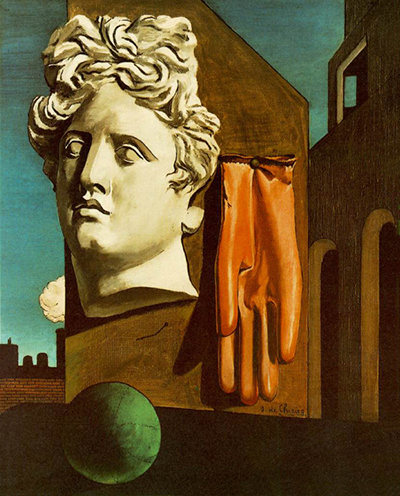

1 1.Giorgio de Chirico Le Chant d'amour1914

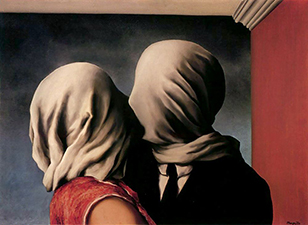

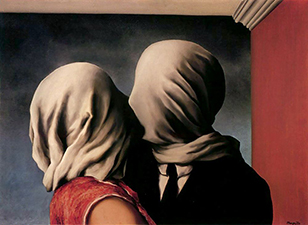

2.René Magritte Les Amants 1928

Railway Stations and Minotaurs: gender in the paintings of Giorgio de Chirico and Pablo Picasso

Le traumatisme lié à la perte d'un parent, qu'elle soit réelle ou métaphorique, est l'une des expériences les plus bouleversantes auxquelles le psychisme puisse être confronté, surtout chez l'adolescent, particulièrement vulnérable. Plusieurs spécialistes ont déjà envisagé la corrélation entre ce thème et le développement pathologique des artistes. Citons Ce thème a déjà fait l'objet de nombreux écrits, notamment en lien avec le développement pathologique d'artistes tels que Léonard de Vinci (Sigmund Freud, 1919), Michel-Ange Buonarroti (Robert Liebert, 1983) et René Magritte (Martha Wolfenstein, 1974). Pourtant, de façon assez surprenante, Giorgio de Chirico et Pablo Picasso ont largement échappé au regard clinique des psychanalystes et des psychologues. Cet oubli est d'autant plus étonnant que Magritte déclara qu'à la vue du tableau de De Chirico, Le Chant d'amour (1914), il s'était effondré en larmes, réalisant pour la première fois que la peinture était capable de formes d'expression poétique profondes (Fig. 1). J'ajouterais : « de puissantes formes de sublimation ». Sans vouloir dénigrer ni Magritte ni Wolfenstein (psychologue pour enfants), je tiens à souligner que le lien pathographique entre le tableau de Magritte, Les Amants (1914), et le traumatisme causé par le suicide de sa mère est révélateur de son exégèse poétique (Fig. 2). Les retrouvailles cathartiques exprimées par le baiser passionné des « amants » subliment le traumatisme vécu par l’adolescent Magritte lorsqu’il repêcha le corps sans vie de sa mère dans la rivière où elle flottait, la tête recouverte de sa chemise de nuit blanche. On ne trouve pas une telle corrélation évidente entre la perte d’un parent et le traumatisme adolescent dans l’œuvre de De Chirico ou de Picasso. Pour la révéler, il faut explorer les subtilités qui ont façonné leur travail.

N'étant ni psychologue ni psychanalyste, je limiterai dans cet essai la portée de ces digressions et n'emploierai le terme clinique de sublimation que pour désigner les pratiques culturelles visant à soulager de manière cathartique un traumatisme, qu'il soit collectif ou personnel (catharsis [guérison] et traumatisme [blessure] du grec). D'un point de vue collectif, la sublimation créative recouvre un large éventail de phénomènes, des représentations de déesses fécondes préhistoriques aux crucifixions post-païennes ; des origines du drame tragique dans les rituels dionysiaques grecs à la quête du sublime dans la peinture de paysage idéalisée, et bien d'autres choses encore.

Updated : 12-01-2026

2

2 1

1 2

2