6

5

1. Pablo Picasso Portrait d'Olga dans un fauteuil 1917

2. Pablo Picasso Le Rêve 1932

3. Pablo Picasso Portrait de Dora Maar 1937

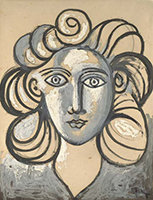

4. Pablo Picasso Portrait de femme (Françoise Gilot) 1944

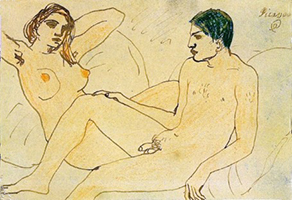

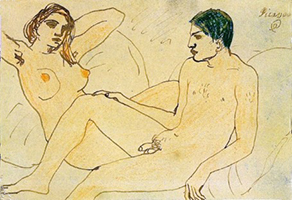

5. Pablo Picasso Autoportrait au nu 1901

6. Pablo Picasso Minotaure caressant la tête d'une jeune fille endormie avec son visage 1933

7. Pablo Picasso portant un masque à tête de taureau 1949

8. Maurice Owen Homme Ithyphallic , bronze, après Picasso Fig.9.

9.

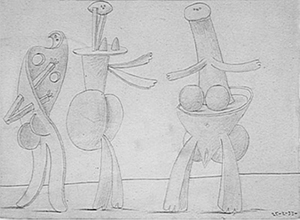

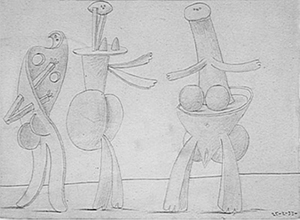

Pablo Picasso Une Anatomie,1933, dessin.

Gares et Minotaures : la notion de genre dans l’œuvre de Giorgio de Chirico et de Pablo Picasso

Picasso, contrairement à De Chirico, n’a pas subi de trajectoire marquée par le deuil. Sa transition vers la domination matriarcale était guidée par le rejet, rejet autoproclamé du poids abrutissant des traditions bourgeoises dans l'art de la fin du XIXe siècle, dont des exemples étaient très visibles dans son musée d'art local de Malaga, qui, selon Kahnweiler, le marchand de Picasso, contenait «…toutes sortes de peintures pompier d’artistes malaguins, amis de don Ruiz, le père de Picasso... ». (Brassaï, M.1964 : 322) Ainsi, la tradition que Picasso cherchait à rejeter était incarnée par l’ombre œdipienne de son père, comme le disait astucieusement John Richardson, et par son respect inconditionnel des valeurs bourgeoises contemporaines. (Richardson, Vol 1 : 49) Son père était un peintre, professeur d'art et restaurateur d'images, qui exerçait selon les normes traditionnelles de l'art de la fin du XIXe siècle et produisait des natures mortes et des paysages plutôt fades. Alors qu'il était encore très jeune, son père l'encourageait ou le « poussait » à dessiner comme un académicien, ce que Picasso finira par regretter, comme il le fera remarquer plus tard à George Brassaï. « Mes tout premiers dessins n’auraient jamais pu figurer dans une exposition de dessins d’enfants... La gaucherie enfantine, sa naïveté, en étaient presque absentes... J’ai très rapidement dépassé le stade de cette merveilleuse vision... A l’âge de ce gosse, je faisais des dessins académiques... Leur minutie, leur exactitude m’effraient... Mon père était professeur de dessin et c’est probablement lui qui m’a poussé prématurément dans cette direction... ». (Brassaï, G. 1964 : 107)

Picasso commit l’acte ultime de parricide, non pas en coupant les pattes des pigeons de son père, ce dernier le faisait pour lui, mais en les peignant si bien que le père aurait donné ses pinceaux à son fils pour ne plus jamais les utiliser. Cette histoire sans doute apocryphe illustre la relation problématique de Picasso avec l’histoire de l’art bourgeoise et la relation emblématique de son père avec celle-ci. Les griffes du pigeon allaient réapparaître des années plus tard dans ses peintures cubistes, ainsi que des références énigmatiques à son père. Après avoir métaphoriquement castré sa propre lignée patriarcale, le jeune Picasso transfère alors ses exigences libidinales sur la lignée féminine et pas seulement en adoptant le nom de sa mère. Lorsque son père apparaissait dans son art, c'était invariablement sous l'apparence d'un vieil homme barbu. Plus tard dans sa vie, Picasso révéla au photographe George Brassaï la pensée qui le submergeait lorsqu'il peignait des hommes barbus : « Chaque fois que je dessine un homme, involontairement, c’est à mon père que je pense... Pour moi, l’homme, c’est "don José", et ça le restera toute ma vie... Il portait une barbe... Tous les hommes que je dessine, je les vois plus ou moins sous ses traits... ». (Brassaï, G. 1964 : 71) Ce qui est peut-être encore plus révélateur en termes de suivi de la lignée matriarcale, c'est que les peintures et dessins de sa mère et des femmes sont largement plus nombreux que ceux de son père et des hommes.

Les femmes, dans tous leurs statuts : mère, épouse, maîtresse, sœur, amante, etc., sont devenues le thème dominant de l'œuvre de Picasso. En fait, pratiquement tous ses récits visuels peuvent être séparés en deux thèmes principaux : les femmes en tant que muse ou protagoniste (Figs.1-4); et l'image de soi (Figs.5-7). Tous les autres, d’une manière ou d’une autre, alimentent ce diptyque. Ce déséquilibre sexuel dans l’œuvre de Picasso se reflète dans une série de dessins qu’il a réalisés en 1933, qui ont eu un impact significatif sur le développement de la sculpture du milieu du XXe siècle. Ils furent publiés dans la première édition de la revue surréaliste Minotaure en 1933 sous le titre Une Anatomie. Les dessins présentent 26 formes féminines totémiques squelettiques et un homme, représenté comme un pénis sur des jambes, rappelant une figure ithyphallique grecque Figs.8-9. Une lecture superficielle de ces figures pourrait amener le spectateur à conclure qu’elles représentent un rassemblement dionysiaque de femmes autour d’un seul homme tout-puissant. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

6

1

1 7

7 4

4 2

2 3

3

8

9

5

5 6

6 1

1 7

7 2

2 3

3 8

8 9

9