2

2Les preuves matérielles de Pompéi et d’Herculanum ont subi une nouvelle fragmentation et se sont davantage vues dissociées de leur contexte sous l’influence des recueils de motifs, dont le nombre n’a cessé de croître entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. La plupart d’entre eux tiraient leur inspiration de motifs dits « décoratifs » découverts sur des peintures murales, sur des stucs ou sur des éléments d’architecture. Certains de ces motifs, comme ceux produits par Charles Percier (1764‒1838) et Pierre Fontaine (1762‒1835), étaient directement tirés des peintures murales (fig. 1). D’autres se contentèrent de renvoyer à d’autres publications illustrées, comme Le Antichità di Ercolano esposte en huit volumes, publiés entre 1759 et 1792 par l’Académie d’Herculanum (fig. 2), la publication de Hugues d’Harcanville de 1766, Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiquities from the Cabinet of the Honourable Wm. Hamilton (fig. 3), ou encore le Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile de l’Abbé de Saint-Non (1781),avec des illustrations réalisées par, entre autres, Dominique Vivant Denon.

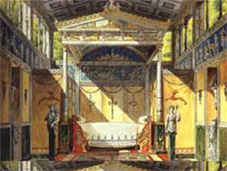

Percier et Fontaine sont devenus les architectes et les décorateurs d’intérieur favoris de Napoléon Bonaparte. Par conséquent, leur livre de motifs, Recueil de Décorations intérieures (1812), a produit un effet spectaculaire sur le goût français. Il a contribué significativement à la création du style Empire, qui intégrait des motifs pompéiens dans des créations politisées, emblématiques des ambitions de Napoléon (fig. 4).

Le style pompéien

L’introduction des styles Empire et pompéien, ainsi que les diverses reconstitutions architecturales afférentes, notamment la maison de Castor et Pollux de Louis Premier de Bavière, le jardin pompéien de la reine Victoria (1884) et la maison pompéienne du prince Napoléon (1857), ont jeté les bases de notre vision des peintures murales romaines, vidée de toute essence païenne (fig. 5 à 7). À l’instar des appropriations stylisées de Raphaël, deux siècles auparavant, ces productions semblent revêtir la même gravité et le même caractère exotique qu’un artefact historique, tout en n’étant en réalité que des pastiches prises hors de contexte. Ce phénomène entraîne un effet pervers, car les originaux païens se sont vus privés de leur valeur symbolique pour devenir des décorations, au sens moderne du terme. Le programme culturel, politique et scientifique du néoclassicisme, sous-tendu par la révolution industrielle, a inscrit l’iconographie de Pompéi et d’Herculanum dans la culture mondiale et, ce faisant, a créé l’un des filtres les plus opaques existant entre notre perception et l’art spécifique de ces cités.

2

2 5

5 4

4 1

1

|