1

1En Allemagne, l’architecture néoclassique s’est répandue grâce au travail de Karl Friedrich Schinkel (1781‒1841), qui a visité Pompéi en 1824, quelque 40 ans après Sir Soane. Schinkel est devenu par la suite l’un des architectes néoclassiques les plus importants en Allemagne ; il a en outre contribué significativement à conférer à Berlin son apparence néoclassique (fig. 1). Dans une lettre à son tuteur en architecture, David Gilly (1748‒1808), Schinkel écrivait, de manière révélatrice, « Approcher l’Antiquité n’offre rien de neuf à l’architecte, car celui-ci la côtoie depuis l’enfance. » De toute évidence, il ne faisait pas référence à la véritable période de l’Antiquité, puisqu’il ne l’a « côtoyée » qu’à l’âge de 42 ans. À l’instar de nombreuses autres personnalités influentes, il l’a d’abord expérimentée à travers le prisme d’une forme antérieure d’appropriation, comme le style baroque.

L’architecte britannique Charles Cameron (1740‒1812) a également joué un rôle central dans la diffusion internationale du style néoclassique, par le biais de son travail pour Catherine la Grande, impératrice de Russie (fig. 2). À la suite de la publication en 1772 d’un ouvrage de Cameron, Description des bains des Romains enrichie de plans de Palladio corrigés et perfectionnés, Catherine lui a commandé des décors intérieurs et des créations architecturales pour son palais de campagne à Tsarskoïe Selo, ainsi que pour le palais de Pavlovsk, non loin de Saint Pétersbourg. Nombre des éléments intérieurs étaient inspirés des peintures murales de Rome et de Pompéi. La salle grecque à Pavlovsk et la grande salle des appartements privés de l’impératrice Catherine à Tsarskoïe présentent des ressemblances frappantes avec la salle des marbres du manoir de Kedlestone Hall (1760), réalisée une vingtaine d’années auparavant (fig. 3).

Dilettantes et recueils de motifs

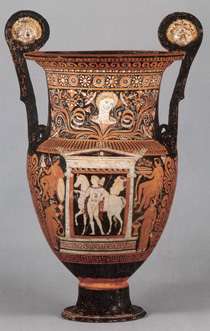

Des collectionneurs dilettantes, dont Sir William Hamilton (1730‒1815), ambassadeur anglais à la Cour de Naples entre les années 1764‒1800, ont acquis un nombre impressionnant d’antiquités. Ainsi, les quelques 750 vases étrusques, 300 pièces de verrerie, 125 terres cuites, 627 bronzes, 150 figures en ivoire, 150 joyaux et 6000 pièces en sa possession ont ensuite formé la base des collections grecque et romaine du British Museum (fig. 4). Sir Hamilton, avec l’historien de l’art allemand Johann Joachim Winckelmann, comptèrent parmi les premiers à se préoccuper du déplacement de pans inestimables de peintures murales, un procédé responsable de la fragmentation des preuves matérielles. (voir Jenkins and Sloan K., 1996, Vases and Volcanoes: Sir William Hamilton and his Collection, Londres, The British Museum Press)

1

1 4

4 3

3 2

2

|