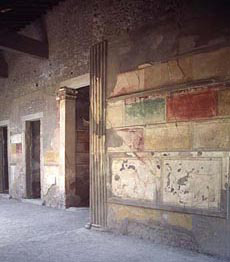

Hasta ahora, muchos discursos a propósito de las pinturas romanas se habían fundado en problemas estilísticos enlazados con la cronología y la tipología. Aunque los resultados habían sido de una manera significativa más analíticos que los obtenidos por los “diletantes” y los “connaisseurs”, nunca se decontextualizaron sin embargo las pinturas de su significación iconológica. La teoría de Auguste Mau según la cual las pinturas murales de Pompeya evolucionaron en una serie de cuatro estilos parece ser el ejemplo más duradero del enfoque tipológico (fig. 1-4). Posteriormente, algunos escritores han construido teorías a partir de esta tesis añadiendo subgrupos complementarios dentro de cada de los cuatro estilos que ahora se supone representan la evolución de toda la pintura romana del inicio al final del siglo I d.C. Irónicamente, el nombre que Mau ha dado a los cuatro estilos (el primero o “de incrustaciones”, el segundo o “arquitectónico”, el tercero u “ornamental” y el cuarto designado como “del ilusionismo”) duró menos tiempo que el orden numérico más corrientemente atribuido. Esto es de alguna forma preferible, pues nos alejaría de la noción según la cual cada estilo sería homogéneo, bien en un sentido formal o iconográfico. La terminologia de Mau fue elegida con la finalidad de dar una clave característica a cada estilo. Desafortunadamente, no sólo no era bastante representativo sino que también creaba falsas distinciones entre los cuatro estilos. El segundo estilo consiste en efecto en un gran número de referencias arquitecturales pero, al mismo tiempo, contiene muchos motivos figurativos, ornamentales y fantásticos. El cuarto estilo, además de ser fantástico y ornamental, recurre a númerosas referencias arquitecturales.

En contraste con el enfoque tipológico utilizado hasta ahora, algunos historiadores utilizaron la óptica sociológica para estudiar las pinturas murales romanas, describiendo así ciertos aspectos de la sociedad romana. Generalmente centran su estudio en la poyección del estatus personal del dueño a través de estas pinturas murales, su ubicuación en la casa y la acogida hecha por los visitantes. Los pioneros en este sentido habían sido clarividentes pero un poco reservados en cuanto a sus conclusiones. Los escritores siguientes, sin embargo, utilizaron sus visiones de las cosas sin tomar en cuenta las diferentes reservas que les acompañaban. Esto dio lugar, especialmente en artículos cortos, a que estemos frente a una versión subjetiva que es más una caricatura que una caracterización. La caricatura utiliza la pintura mural en sí como si fuera una evidencia del lujo sintomático del deseo hedonista del dueño de imitar los suntuosos ornamentos de la cultura griega y helenística. Lo que entonces hace las pinturas murales sintomáticas de la degeneración de los valores estoicos romanos y que significa que éstos estaban solamente guiados por envidia del estatus de nuevo rico. Esta visión quita a las pinturas murales toda significación inherente que hubiera podido contener un día. Esto presupone que los proprietarios tenían una concepcion de la decoracion interior gobernada por el hedonismo y no por lo simbólico. Parece también extraño que esta concepción de la sociedad romana y la significación de las pinturas murales sean la consecuencia de los años 1980-1990, una época que se designa ahora de forma caricaturesca como una sociedad del “yo primero” a la búsqueda del lujo y el bienestar.

1

1

|