Richardson a souligné par la suite « Comme nous le verrons, la détresse causée par les accidents de Marie-Thérèse a incité Picasso à se tourner vers la magie votive : les ex-voto — vœux aux dieux, qu'ils soient mithriaques ou chrétiens — face à la maladie, à l'accident, ou la mort. Une série d'œuvres votives, des peintures ainsi que des sculptures allaient dominer l'imagerie de Picasso pendant quatre mois et réapparaître sporadiquement au cours des quatre années suivantes. » De même, Widmaier Picasso a répondu à sa propre question concernant la raison d'être des nombreux tableaux, dessins et gravures de « Le Sauvetage » réalisés entre novembre 1932 et janvier 1933, en disant : « Sont-ils des ex-voto ou des symboles d'une résurrection? » (Widmaier Picasso 2011: 210). Cowling a également décrit certains portraits de Picasso de Marie-Thérèse comme ayant des propriétés talismaniques, auquel cas le passage d'un acte protecteur à une célébration ou une commémoration d'un acte perçu comme une intervention divine sous la forme d'un ex-voto est une progression naturelle (Cowling 2002: 532).

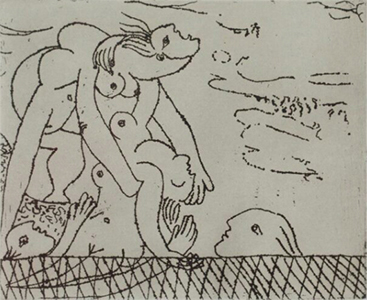

Dans l'une des peintures de Le Sauvetage, une figure masculine nue et barbue est montrée en train de sauver Marie-Thérèse, peut-être Picasso lui-même sous les traits de Nérée, la divinité de la mer personnifiée comme "le vieil homme de la mer". Il était le père des Néréides, des nymphes marines et plusieurs des scènes de sauvetage représentent des nymphes aquatiques engagées dans le sauvetage de Marie-Thérèse (Figs.20-21). On se demande si la référence à Nérée est aussi un hommage oblique à l'un de ses peintres préférés Jean-Auguste Dominique Ingres et son œuvre épique Jupiter et Thétis (1811). Bien qu'impliquant un casting de personnages légèrement différents, il utilise également le thème du sauvetage : Thétis, la fille de Nérée, supplie Jupiter de sauver Achille. Jupiter, comme la figure masculine de la peinture de Picasso, est représenté partiellement nu et fortement barbu. L'idée d'être à la fois Nérée et Jupiter, notamment personnifiés par Ingres, a dû plaire à Picasso.

La série Le sauvetage n'était pas la première tentative de celui-ci d'associer son art à une intervention divine destinée à privilégier la victoire de la vie sur la mort. Lorsque sa jeune sœur Conchita mourut de diphtérie, il tenta de négocier avec le destin en jurant qu'il ne peindrait plus jamais si la vie de sa sœur était épargnée (Richardson 1992 : 49). Quelque 50 ans plus tard, il a réaffirmé cette position pour conclure son discours prononcé au Congrès de la paix organisé à l’initiative du Parti communiste en 1950, à Sheffield : « Je défends la vie contre la mort; Je défends la paix contre la guerre. » (Penrose 1962: 329).

Dès la première page de sa publication de 2022 Marie Thérèse-Walter et Pablo Picasso : biographie d'une relation, Laurence Madeline tente de mettre en doute le principe même que les peintures intitulées Le sauvetage sont liées à un incident de natation ou de kayak survenu en 1932. Ceci afin de faire, et c’est son droit le plus légitime, la réflexion selon laquelle certains historiens de l'art préfèrent contextualiser en utilisant des « légendes » anecdotiques plutôt que de se contenter de contextes artistiques plus banals. À titre d'exemple, elle cite la série de peintures Le sauvetage que de nombreux écrivains considèrent comme fondée sur l'incident de la Marne de 1932, puis elle tente de saper leurs thèses en se référant à l'une des notes de Lydia Gasman provenant de son entretien de 1972 avec Marie Thérèse-Walter, qui se lit comme suit: « [1934] elle était gravement malade [n'a pas dit où elle était... » Ma copie de cette note, aimablement fournie par les archives de Lydia Gasman, révèle qu'elle a probablement été écrite après l'entretien parce que il est introduit par « elle a dit [ mais je ne suis pas sûr qu'elle se souvienne exactement… » Peut-être était-elle aussi malade en 1934, mais aucune autre source, familiale ou autre, n'a fourni de preuves le corroborant. En revanche, la sœur de Marie Thérèse (médecin ) et sa fille Maya ont toutes deux décrit l'incident de la Marne et la maladie qui en a résulté comme ayant eu lieu en 1932. L’essai de Diana Widmaier dans "Rescue: The End of a Year" (dans Picasso 1932, Love Fame Tragedy, Tate Publishing, pp. 208-233), confirme la date de 1932 et fournit une analyse approfondie de la série de peintures, de gravures et de dessins Le sauvetage.

21

21Fig. 20 Picasso. Le sauvetage (homme barbu), peinture, 1932

Fig. 21 Picasso. Le sauvetage de la noyée, gravure, 1932