Entretemps, les « ismes » du Modernisme (le Surréalisme, le Nouveau Réalisme allemand, l’Expressionisme américain, le Minimalisme et le Conceptualisme) sont allés et venus jusqu’à ce que les processus réducteurs implacables du Modernisme arrivent à leur conclusion inévitable et définitive – silence, une toile blanche et une sculpture qu’on ne distingue pas du sol. Un énorme bond en avant a été exigé d’un deus ex machina pour pouvoir sortir l’art du xxe siècle de ce tragique silence (certains diraient de son impuissance). Le vieil enfant terrible a donc resurgi à nouveau sur la scène mondiale entraînant avec lui le mouvement qu’il a involontairement aidé à créer – le Post-modernisme. Ainsi, De Chirico est né une deuxième fois. Comme Dionysos, il a été arraché à l’emprise d’Hadès et s’est raccroché à une nouvelle production prolifique de peintures. Il a proposé à la génération émergeante de jeunes peintres postmodernistes un changement paradigmatique prêt à l’emploi puisqu’il s’agissait d’une génération qui voulait peindre et non s’épancher sur la peinture. Les anciennes valeurs sont redevenues les nouvelles et le métier de la peinture avec sa syntaxe iconographique – métaphore, illusion, allusion – a été réhabilité dans l’arsenal de la « Nouvelle Peinture ».

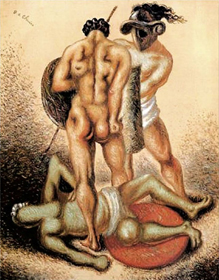

Contrairement à ses dernières peintures, les œuvres produites par De Chirico entre 1910 et 1920 ont été internationalement acclamées. Les caractéristiques qui leur donnent une place à part des autres peintures consistent en un inquiétant sens de l’irréalité et en une forme de logique perturbée généralement associée aux rêves. Au tournant du xxe siècle, de nombreux artistes basés à Paris comme Tanguy, Dali et Ernst, ainsi que le poète surréaliste et théoricien André Breton, ont très vite réalisé leur potentiel poétique et psychologique. René Magritte a fait de même en Belgique, tout comme les artistes allemands de la Neue Sachlichkeit : Georg Grosz, Max Beckmann, Otto Dix et Oskar Schlemmer. Les peintures qui représentent un point de départ pour ces artistes peuvent être classées en trois catégories : les Piazzas italiennes à partir de 1910, les Mannequins après 1914, les Intérieurs métaphysiques dès 1916. Elles forment ensemble le texte visuel du paysage métaphysique de De Chirico (fig. 1–3). A partir des années 1920, les peintures dites « Maniéristes classiques » vont le mener à sa chute, notamment à cause des Surréalistes et, par la suite, des critiques ainsi que de certaines institutions (fig. 4). En y pensant rétrospectivement, il est maintenant évident que tant ses peintures métaphysiques que ses peintures classiques demeurent des caractéristiques constantes de son travail jusqu’à sa mort en 1978.

Contrairement à une idée reçue, De Chirico n’est pas mort dans les années 1920. La raison pour laquelle il n’a pas continué à recevoir l’accueil qu’il méritait est en partie due à l’attaque critique conduite par les Surréalistes. Les curateurs de divers musées et galeries internationaux ont également tenté d’éviter d’exposer ses dernières peintures néo-classiques. Picasso a, dans une moindre mesure, également été la cible de ces mêmes mafiosi culturels qui ont accepté la responsabilité de devenir les juges et jurys de ses peintures tardives. Il a fallu attendre les années 1980 pour que, à l’instigation de certains curateurs éclairés comme Gérard Régnier du Musée National d’Art Moderne de Paris, cette partie de l’œuvre de Picasso et de De Chirico puisse échapper à ce Goulag culturel. En ce qui concerne De Chirico, je crains que la pilule ne soit encore trop difficile à avaler pour ces curateurs qui préféreraient suspendre une centaine de boules de neige sur les murs de leur galerie plutôt qu’un De Chirico de la phase tardive.

1

1 2

2 3

3 5

51. Giorgio de Chirico The Red Tower 1913

2. Giorgio de Chirico The Prophet 1915

3. Giorgio de Chirico Metaphysical Interior 1916

4. Giorgio de Chirico The Gladiators 1928