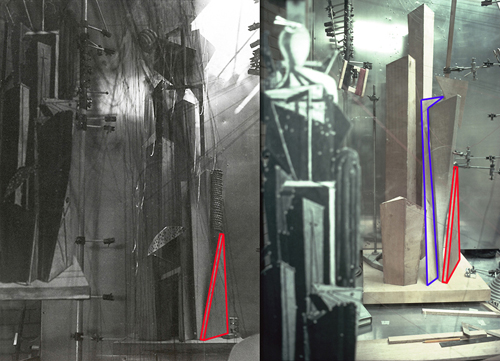

A ce stade, il est nécessaire de se reposer sur des références techniques, certes fastidieuses. Il semble qu’aucun mystère moderne n’est complet sans elles. Les constructions à gauche et à droite des 3-projections de La macchina metafisica représentent les deux premières tentatives de projeter le Métaphysicien d’une image en un objet tridimensionnel. Les grandes équerres à la base de la figure sont utilisées comme le point de référence entre l’image peinte et son homologue tridimensionnel. Puisque l’usage veut que nous utilisions deux sortes d’équerres (60°/30° ou 45°/90°), deux versions ont été projetées (fig. 1). Dans ces projections, les différentes formes sont obtenues à travers un processus architectonique qui a commencé avec le point de référence de l’équerre suivi par le plan sur la base et ensuite le reste des formes a été construit en utilisant une séquence verticale point par point.

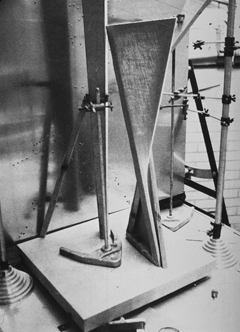

Au cours des étapes de projection et de construction des versions 1 et 2 pour lesquelles j’ai tenté d’être le plus objectif possible, les anomalies inhérentes à la peinture sont devenues de plus en plus apparentes. La peinture est non seulement disloquée à cause de ses nombreux points de fuite et sources de lumière non coordonnés, mais divers éléments du Grand Métaphysicien sont également étrangement déformés. La sorte de toile étirée à la base de l’assemblage qui semble tant avancer que reculer comme si elle était tordue à 90° (fig. 2) ainsi que le dessin technique adjacent qui est également étrangement tordu (fig. 1, souligné en bleu), en sont un exemple encore plus frappant. On trouve ce type de trait de glissement formel dans beaucoup de peintures de De Chirico, toujours au sein d’une structure de composition rigoureusement maîtrisée évoquant un monde qui est tant statique qu’inscrit dans un flux perpétuel. Ainsi, pendant l’élaboration de la deuxième projection, il est devenu de plus en plus apparent que la reconstruction du Grand Métaphysicien dans sa forme d’assemblage sculptural ne reflétait pas son état inhérent de flux. De cette observation a résulté la nécessité de la mise au point d’une troisième version, qui se dilate et se contracte à la fois. A la différence des deux premières projections, cette version n’a pas essayé de contrôler l’image du Métaphysicien comme un assemblage sculptural vertical mais au contraire de créer une métaphore visuelle fondée sur le concept de metastasis pour illustrer ses caractéristiques de dissolution et de devenir. Le terme metastasis est utilisé dans cet essai pour décrire un objet qui est statique mais demeure néanmoins dans un état de flux.

Dans la troisième projection, de multiples versions de ce qui apparaît comme étant des Dans la troisième projection, de multiples versions de ce qui s’avère être des formes singulières dans la peinture sont utilisées pour signifier le concept d’ « au-delà du mouvement » ou de « metastasis » comme le démontre le point central situé entre les forces centripètes et centrifuges. Lorsque l’on marche autour de la projection, l’on commence à se rendre compte du lien ambigu inhérent à l’image projetée entre ces forces centripètes et centrifuges, ainsi que du rapport qu’il entretient avec les moyens de projection. Quand on approche la pièce oculaire (le point de projection), les nombreux composants se réalignent en la forme reconnaissable du Grand Métaphysicien, comme on peut le voir sur la peinture. Inversement, si on continue à marcher autour de la projection, l’image se dissout dans ses composantes en état permanent de flux. L’incertitude psychologique créée par ce déplacement dans l’alignement de l’assemblage centripète et centrifuge crée un sentiment de metastasis. C’est l’incertitude d’un objet oscillant perpétuellement entre un état de devenir et de dissolution – l’état apollinien/dionysiaque.

1

1 2

2