1>

1>À de nombreux égards, la synthèse physique et conceptuelle de l’espace réel et virtuel est au cœur de la culture visuelle romaine. L’équilibre dialectique qu’elle a créé entre les formes extérieures et intérieures a créé des espaces à la fois hautement fonctionnels et symboliques, dont beaucoup ont eu une influence mondiale énorme. Le Panthéon à Rome en est un bon exemple. La peinture murale des intérieurs privés a inversé la polarité extérieur-intérieur centrale dans l’architecture romaine et a augmenté la part virtuelle des espaces réels. Il est aisé de perdre de vue le rapport dialectique créé par la peinture murale entre les intérieurs physiques et les extérieurs virtuels, car nombreuses sont celles qui sont à présent isolées de leur emplacement d’origine et de l’ensemble dont elles faisaient partie. Et elles sont parfois même uniquement représentées dans des livres.

Trompe l’oeil

Les nombreuses associations de trompe-l’œil, de la nature et de la mythologie découvertes dans l’architecture de Pompéi et d’Herculanum n’étaient pas des substituts bon marché du monde réel. Elles invitaient le spectateur à pénétrer dans un méta-univers constitué d’illusions, d’allusions, de signes, de symboles et de métaphores. L’architecture, par définition, repose sur des principes physiques, mais les représentations architecturales en trompe-l’œil peuvent exister dans un nombre infini d’univers où domine l’imagination (fig. 1).

L’omniprésence des techniques de trompe-l’œil dans la peinture murale romaine est souvent associée au désir d’agrandir les pièces mentalement. Bien que ce désir ait pu être réel, le concevoir en tant que « raison d’être » principale n’explique pas pourquoi certains exemples de trompe-l’œil parmi les plus sophistiqués ont été trouvés dans de très grandes pièces, comme dans l’atrium de la Villa di Poppea (fig. 2). En ce qui concerne cette villa particulière, les paysages marins et terrestres aux alentours offraient également de superbes vues ; il n’était donc pas nécessaire de chercher à compenser en peignant des vues. Il semble logique de recourir à la peinture pour agrandir mentalement les petites pièces sans fenêtre, mais les preuves visuelles vont à l’encontre de cette logique. La plupart des petites pièces servaient de chambre, entre autres, et elles sont nombreuses à avoir été peintes pour représenter du marbre, des façades architecturales planes ou une couleur de fond agrémentée de fleurs, accentuant ainsi l’aspect solide du mur (fig. 3). Paradoxalement, alors que l’illusion spatiale devenait de plus en plus courante, les artistes continuaient à définir les limites de la pièce en peignant des murs et de faux éléments architecturaux.

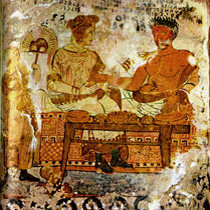

La principale marque de la peinture murale romaine distinctive de la peinture égyptienne, étrusque ou grecque est son renouveau constant de l’espace en trois dimensions dans lequel sont créées les compositions. Pour ce faire, elle incorpore, la plupart du temps, des caractéristiques architecturales de la pièce dans la peinture. La peinture murale égyptienne tranche nettement avec cette approche puisqu’elle était plane et schématique, et ne faisait aucune référence virtuelle à la pièce ou la chambre dans laquelle elle était créée. La peinture murale étrusque, dont les caractéristiques sont issues des œuvres trouvées dans les tombes de Tarquinia en Italie, faisait appel à des surfaces planes similaires combinées à davantage de représentations de la nature (fig. 4).

4

4

|