1

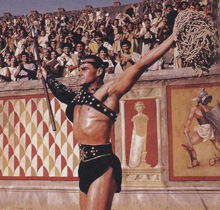

1Les films catastrophe et les péplums épiques produits à Hollywood doivent beaucoup aux premières versions italiennes muettes des Derniers Jours de Pompéi. La première de ces productions fut tournée en 1908. Depuis lors, le filon a été exploité au moins cinq fois, notamment dans le cadre d’une adaptation télévisuelle de sept heures réalisée pour ABC Television en 1984 (fig. 1 et 2). La disparition de Pompéi constitue dès lors l’une des intrigues les plus souvent réadaptées de l’histoire du cinéma et de la télévision. Le roman de Lytton a aussi permis l’émergence des lava saga, un type de fiction qui oppose la fragilité morale de l’être humain aux forces terrifiantes de la nature. Le roman Pompeii de Robert Harris, publié en 2003, en est un exemple récent. La promotion du livre avant sa sortie dramatisait la vie des habitants à « l’ombre du Vésuve », en les décrivant comme des hédonistes obsédés par l’argent, semblables aux milliardaires de l’ère numérique, résidents actuels de la baie de San Francisco. Lorsque de telles inventions, qu’elles soient chrétiennes ou païennes, sont imbriquées dans une trame supposée historique, elles dénaturent inévitablement nos perceptions des communautés antiques à l’origine-même de ces fabulations. Les Derniers Jours de Lytton n’est pas le premier roman à avoir eu recours à Pompéi comme cadre dramatique. En 1807, Madame de Staël incluait dans Corinne ou l’Italie de très longues descriptions de la ville ravagée et des corps retrouvés dans des passages souterrains. L’un d’entre eux appartenait à une petite fille, devenue par la suite l’inspiration d’une nouvelle écrite par Théophile Gautier en 1852, Arria Marcella, souvenir de Pompéi (fig. 3).

Le roman de Lytton, en version intégrale, peut parfois sembler quelque peu scolaire, par rapport à une grande partie du matériel racoleur qu’il a pu inspirer, à tel point que, dans l’éventualité où le lecteur serait capable de mettre de côté le contenu mélodramatique éhonté, le roman pourrait presque passer pour un livre d’histoire. Par conséquent, les faits et la fiction se mélangent ; la frontière entre la réalité et l’imaginaire se brouille. L’écriture historique était un genre familier pour Lytton, également auteur d’un épais volume sur l’histoire de la Grèce. Dans les Derniers Jours, l’élément historique survient à travers le narrateur à la troisième personne, qui insère des détails apparemment historiques tout au long du roman. L’aspect de « livre d’histoire » est aussi amené par des notes de bas de page, une pratique généralement pas associée à l’écriture de fiction. La plupart de ces notes ne jouent aucun rôle pour l’intrigue mais confèrent une certaine autorité au texte. Outre les interventions à prétention historique, le narrateur non-identifié s’étend sur des considérations polémiques qui semblent refléter la propre vision de Lytton sur la politique, la religion, le surnaturel et l’envergure des valeurs aristocratiques anglaises. À maintes occasions, ses préférences de classe et son dandysme sont mis en avant de manière surprenante. Dans la citation suivante, le narrateur fait tout simplement référence au quartier de Mayfair à Londres pour évoquer le statut social adapté à la maison du héros :

« La maison de Glaucus était une des plus petites mais une des mieux ornées et des plus élégantes parmi les maisons particulières de Pompéi. Ce serait un modèle de nos jours pour la maison “d’un célibataire à Mayfair” […] » (Les Derniers Jours…, p. 37, trad. H. Lucas). L’emploi de valeurs anglaises pour dénigrer la société romaine est une particularité récurrente dans le livre. Dans la section « Réunion élégante et dîner à la mode à Pompéi », le narrateur établit une comparaison entre la coutume (supposée) des romains d’admirer ouvertement les œuvres d’art de leur hôte et l’attitude aristocratique anglaise plus réservée qui consiste à les ignorer poliment : « […] les premières minutes s’écoulaient à examiner l’appartement, à en admirer les bronzes, les peintures, les ornements divers : mode qui paraîtrait très impolie en Angleterre, où le suprême bon ton réside dans l’indifférence. Nous ne voudrions pas pour tout au monde exprimer notre admiration pour la maison d’un autre, dans la crainte qu’il ne pensât que nous n’avons jamais rien vu de pareil avant d’y entrer. » (op. cit., p. 257).

1

1 2

2 3

3

|