1>

1>Agathodaimon – le serpent et les autres formes d’imagerie eschatologique

Le besoin de donner à la maison une apparence de sanctuaire était si impératif que l’alliance déjà puissante des Lares, des Pénates et des Génies se voyait pourtant éclipsée par un gardien et symbole de fertilité encore plus prolifique, qui prenait la forme d’un serpent (fig. 1 à 3). Bien qu’il ne représente aucune espèce identifiable, l’agathodaimon, ou serpent porte-bonheur, ressemble à un serpent constricteur. Sa capacité presque fantomatique à muer et sa présence furtive aussi bien au-dessus qu’en-dessous du sol en faisaient l’esprit domestique le plus souvent illustré. À Pompéi, les agathodaimon sont souvent représentés par couples, le mâle et la femelle s’approchant d’un autel où des offrandes sont disposées (un œuf, une pomme de pin, une grenade…). Ces offrandes signifient la naissance et la fécondité, et ensemble, elles symbolisent la renaissance (fig. 4).

Des offrandes comme celles-ci représentaient la substance régénérative première, en attente d’être fertilisée par le sperme iconique du serpent. Elles apparaissent dans de nombreux contextes favorables, sur les murs de tombes et de sarcophages, sur des sculptures talismaniques et sous forme de fleurons au sommet de tombeaux en tant que symboles de renaissance et d’immortalité. Les serpents, aux côtés d’autres motifs d’animaux, d’oiseaux et de plantes, constituaient une part importante du symbolisme eschatologique antique associé aux sarcophages et aux chambres funéraires (fig. 5). Les images de serpents étaient aussi investies de pouvoirs apotropaïques, et étaient donc utilisées pour empêcher le mal de s’introduire dans la maison. Certaines représentations de serpents étaient accompagnées de textes destinés à détourner le visiteur de comportements bien plus prosaïques, comme d’uriner dans un endroit inapproprié, de déféquer ou de répandre de mauvaises odeurs à l’intérieur de la maison. Tout comme le culte des Lares et des Pénates, celui du serpent trouvait probablement son origine dans d’antiques croyances du monde agricole, où on attendait alors de cette mystérieuse créature, qui émergeait des Enfers pour y retourner ensuite, qu’elle offre une protection et la garantie d’une bonne récolte. En raison de cette origine souterraine, le serpent a signifié par la suite le retour des esprits des ancêtres décédés, devenant ainsi une image funéraire omniprésente ainsi qu’un symbole lié aux sanctuaires domestiques (fig. 6).

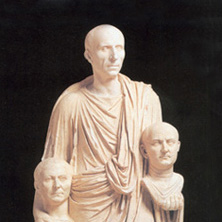

La pratique antique de l’inhumation au sein-même du domicile pourrait être à l’origine du culte des ancêtres au sein de la maison. À l’inverse, la prolifération des images liées au culte des ancêtres, comme les imagines et les effigies sculpturales, pourrait bien avoir été encouragée par l’édit des Lois des Douze Tables, qui interdisait l’inhumation de restes humains dans l’enceinte de la maison et de la cité, créant dès lors un besoin de substituts symboliques (fig. 7).

7

7

|